Es begann im Sommer 1997 mit einer von mir initiierten und koordinierten studentischen Projektgruppe, heute ist das ehemalige KGB-Gefängnis in der Potsdamer Leistikowstraße eine offizielle Gedenkstätte des Landes Brandenburg.

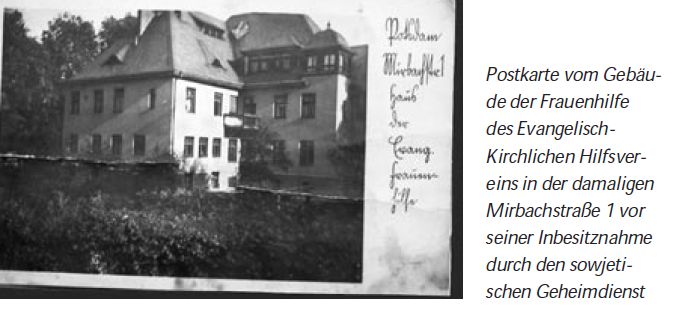

Im August 1994 hatte der russische Militärgeheimdienst das bis dahin 49 Jahre lang besetzte und als „Militärstädtchen Nr. 7“ genutzte Areal in Potsdam-Neuer Garten wieder verlassen und die Gebäude an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben, die sie ihrerseits an die früheren Eigentümer zurück übertrug. So ging auch das zum Gefängnis umgebaute – oder besser: entstellte – Pfarrhaus der Frauenhilfe des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins (EKH) an diesen zurück.

Bei einem Besuch des Gebäudes auf Einladung des EKH und des Fördervereins für Memorial St. Petersburg (heute Memorial Deutschland) im Frühjahr 1997 entwickelte der inzwischen verstorbene Historiker Venjamin Jofe (Wissenschaftliches Informationszentrum MEMORIAL) die Vision, dort eine Ausstellung zu veranstalten, um das ehemalige Gefängnis und seine Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Da die Ehrenamtlichen des deutschen Fördervereins sich hierzu kurzfristig bzw. allein nicht in der Lage sahen, stellte ich im Sommer ein kleines Team motivierter Studierender an der FU Berlin zusammen. Dieses begann gemeinsam mit Memorial und dem Potsdam-Museum damit, zu recherchieren, Dokumente zu sichten und Spuren zu sichern.

Das Innere der ehemaligen Villa zeugt beredt von der Nutzung durch die sowjetischen Besatzer: graue Betonwände, zugemauerte Fenster und Durchgänge, eiserne Gitter und Gefängnistüren, Holzpritschen, Karzer. Wer genauer hinsieht, kann an den Wänden noch zahlreiche Inschriften erkennen, mit denen Häftlinge auf ihr Schicksal aufmerksam machten.

Besonders erfreulich für unsere Recherchen war, dass wir die Aussagen dreier ehemaliger Häftlinge einbeziehen konnten, die so nach Jahrzehnten des Schweigens endlich von ihren Erlebnissen im Keller des Gefängnisses erzählen konnten.

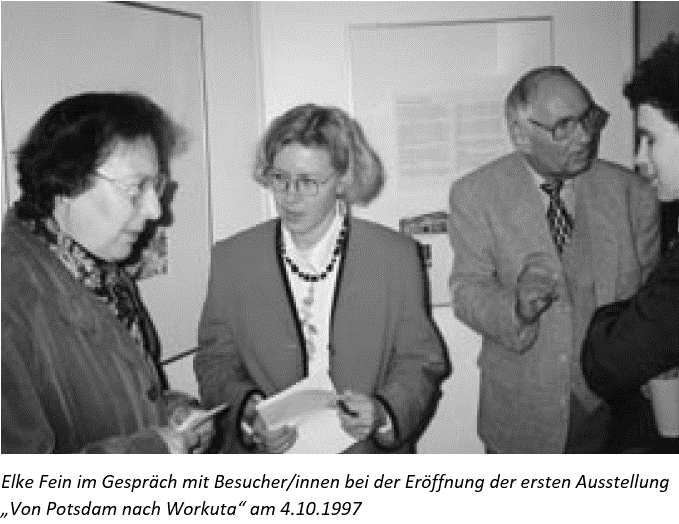

Das Ergebnis nach drei Monaten war die erste Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“. Sie wurde am 4.10.1997 eröffnet und später von Memorial zu einer Dauerausstellung weiterentwickelt.

Im Folgejahr brachte die Projektgruppe in Kooperation mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung das erste Buch zur Ausstellung heraus, für das wir weitere Leidensgenossen interviewen konnten. Es porträtiert im Anhang die Biographien von 33 ehemaligen Häftlingen. Nach dieser Publikation löste sich die Projektgruppe auf; eine Initiativgruppe führte die Arbeit rund um das Objekt fort.

Seit 2008 ist das ehemalige Gefängnis-Areal nun eine offizielle Gedenkstätte des Landes Brandenburg, das inzwischen auch die umliegenden Liegenschaften im „Militärstädtchen Nr. 7“ mit Wegmarken und erklärenden Schautafeln gekennzeichnet hat. Auf dem Grundstück Leistikowstraße 1 wurde ein Besucherzentrum errichtet und das Gefängnisgebäude soweit gesichert und instandgesetzt, dass für Besucher/innen keine Gefahr besteht. Die professionell überarbeitete und erweiterte Ausstellung umfaßt zahlreiche Ton- und Videodokumente sowie persönliche Gegenstände ehemaliger Häftlinge. Mit Dr. Ines Reich hat die Gedenkstätte ferner eine vom Land finanzierte wissenschaftliche Leiterin, außerdem mehrere Mitarbeiterstellen.

Ich selbst war vor einigen Jahren auch zur Bewerbung auf die Gedenkstellenleitung eingeladen worden, hatte aber darauf verzichtet, weil ich seit vielen Jahren nicht mehr mit dem Blick in die Vergangenheit, sondern mit dem Projekt „integrale Politik“ beschäftigt bin, und damit, wie wir unsere Demokratien in Europa stärken, vertiefen und weiterentwickeln können. Hierzu ist die Aufarbeitung traumatischer Vergangenheit allerdings ein wesentlicher Baustein. – Wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine zeigt, sogar ein essenzieller Baustein. Denn das Verhalten von Putins Russland demonstriert jeden Tag, was von einem Land zu erwarten ist, das sich seit nunmehr 35 Jahren seiner totalitären Vergangenheit im wesentlichen nicht stellt, weder politisch, noch gesellschaftlich und emotional.

Auf der Durchreise von Mecklenburg-Vorpommern war ich anläßlich der jährlichen Gedenkfeier am 15. August 2025 seit über 25 Jahren erstmals wieder in der Leistikowstraße. (An diesem Tag wurde das Gebäude im Jahr 1945 konfisziert; und am selben Tag wurde es 1994 zurückgegeben). Neben Grußworten von Dr. Ines Reich und Vorständen der Gedenkstätte sprach auch ein ehemaliger Häftling und der Vizepräsident des Brandenburgischen Landtags zu den Versammelten im – trotz großer Hitze – bis auf den letzten Platz gefüllten Besucherpavillon. Darunter waren Medienvertreter sowie dem Vernehmen nach auch zahlreiche Menschen, deren (teils bereits verstorbene) Angehörige im Gefängnis Leistikowstraße inhaftiert waren.

Es ist schön und beglückend, zu sehen, was aus unserer studentischen Initiative inzwischen geworden ist! Und ich bin sehr dankbar dafür, in einem Land zu leben, das das Gedenken an Menschenrechtsverletzungen und die Würdigung ihrer Opfer zu einer fortdauernden staatlichen und gesellschaftlichen Aufgabe erklärt und hierzu regelmäßig erhebliche Anstrengungen und Ressourcen mobilisiert.

Wie sehr würde ich mir dies auch für Russland wünschen! Doch die Arbeit von Memorial, über die ich im Jahr 1999 meine Magisterarbeit im Fach Osteuropastudien geschrieben hatte (erschienen 2000 mit dem Titel „Geschichtspolitik in Russland. Chancen und Schwierigkeiten einer demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit…“), ist seit 2022 innerhalb Russlands verboten.

Natürlich machen die Memorialcy trotzdem weiter, aus dem Exil in Deutschland, Polen, Georgien, im Baltikum und anderswo. Möge ihr Engagement dazu beitragen, dass sich auch die russische Gesellschaft eines Tages an die zahlreichen dunklen Kapitel ihrer Vergangenheit heranwagt. Denn nur wer sich den eigenen Schatten stellt und begangenes Unrecht wieder gutmacht oder wenigstens anerkennt, kann auf Dauer friedlich mit seinen Nachbarn zusammenleben.